13 марта

13 марта 1922 года родился Давид Кугультинов

Давид Никитич Кугультинов 13 марта 1922 — 17 июня 2006 — . Народный поэт Калмыцкой АССР ().

В 12 лет будущий поэт издал первое стихотворение на тему успешного проведения отёлочной кампании, за что получил в подарок томик . С 1937 года обучался в элистинской школе № 1. В этой школе вошёл в «Тайный союз вечных друзей». По доносу одного из учеников школы на него было заведено дело. Благодаря вмешательству будущего секретаря райкома партии В. П. Козлова, ему удалось избежать последствий. В 1939 году поступил на обучение в . С этого же времени стал печатать свои произведения на страницах республиканской периодической печати.

В 18 лет Давида приняли в .

В мае был отозван с фронта в рамках калмыков и сослан в Сибирь. Работал преподавателем в автомобильном техникуме в Бийске. В апреле 1945 года был арестован и осуждён по статье 58/10 за стихи и выступления в защиту калмыцкого народа и сослан в Норильск, где находился около 15 лет.

Автор многих книг стихов, поэмы «Бунт разума», стихотворных сказок. На творчество поэта большое влияние оказал калмыцкий национальный .

За искреннюю любовь к своему народу, верность гуманистическим идеалам в 1991 году Международный астрономический центр в США назвал звезду номер 2296 «Кугультинов».

Когда весна — медлительно, не сразу —

Нагреет землю и войдет в зенит

И, ароматом полный до отказу,

Над многоцветьем воздух зазвени???т,

?

Я ухожу один в степные дали,

Бездумно опускаюсь на траву

И — это мыслью назовешь едва ли —

В тени кургана грежу наяву …

?

А надо мною в синеве бесплотной

На ниточке весеннего луча

Трепещет жаворонок беззаботный,

Как колокольчик радости звуча.

?

Тогда душа — светла и невесома.

Весь мир во мне. И в мире я — как дома.?

литературно-методическое пособие

В дополнение -

и Калмыцкие народные сказки

Источники:

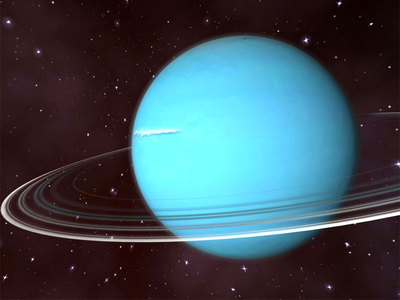

Правда, первоначально он принял её за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома.

Правда, первоначально он принял её за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома.  Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III «Звездой Георга», короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном не придумал для неё название Уран.

Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III «Звездой Георга», короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном не придумал для неё название Уран.

а в окрестностях столицы — дворцовый комплекс в . В , вместо стен, служащих оградой святынь и дворцов, Баженов проектировал сплошной ряд зданий, которым была сделана торжественная закладка. «Форум великой империи» на проектировался как грандиозный общественный центр, к которому должны были сходиться все улицы Москвы.

а в окрестностях столицы — дворцовый комплекс в . В , вместо стен, служащих оградой святынь и дворцов, Баженов проектировал сплошной ряд зданий, которым была сделана торжественная закладка. «Форум великой империи» на проектировался как грандиозный общественный центр, к которому должны были сходиться все улицы Москвы.