21 июня

21 июня 1941 года : германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по . На территории СССР начали действовать германские диверсионные группы. Германский флот начал минирование входа в .

В то время как на востоке занимался новый день – 22 июня 1941 г., на западной границе Советского Союза еще продолжалась самая короткая в году ночь. И никто не мог даже предположить, что этот день явится началом самой кровопролитной войны, которая продлится долгих четыре года. Штабы групп немецких армий, сосредоточенных на границе с СССР, получили условный сигнал «Дортмунд», что означало – начать вторжение.

Советская разведка вскрыла подготовку еще накануне, о чем штабы приграничных военных округов тут же доложили в Генеральный штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Так, начальник штаба Прибалтийского особого военного округа генерал П.С. Кленов в 22 часа 21 июня сообщал, что немцы закончили строительство мостов через Неман, а гражданскому населению приказали эвакуироваться не менее чем на 20 км от границы, «идут разговоры, что войска получили приказ занять исходное положение для наступления». Начальник штаба Западного особого военного округа генерал-майор В.Е. Климовских докладывал, что проволочные заграждения немцев, еще днем стоявшие вдоль границы, к вечеру сняты, а в лесу, расположенном недалеко от границы, слышен шум моторов.

Вечером нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов пригласил германского посла Шуленбурга и заявил ему, что Германия без всякого на то основания с каждым днем ухудшает отношения с СССР. Несмотря на неоднократные протесты советской стороны, немецкие самолеты продолжают вторгаться в ее воздушное пространство. Ходят упорные слухи о предстоящей войне между нашими странами. У советского правительства есть все основания верить этому, потому что германское руководство никак не отреагировало на сообщение ТАСС от 14 июня. Шуленбург пообещал немедленно сообщить о выслушанных им претензиях своему правительству. Однако с его стороны это была лишь обычная дипломатическая отговорка, ибо послу Германии было отлично известно, что войска вермахта приведены в полную боевую готовность и только ждут сигнала, чтобы двинуться на восток.

С наступлением сумерек 21 июня начальнику Генерального штаба генералу армии Г.К. Жукову позвонил начальник штаба Киевского особого военного округа генерал М.А. Пуркаев и сообщил о немецком перебежчике, который рассказал, что на рассвете следующего дня германская армия начнет войну против СССР. Г.К. Жуков немедленно доложил об этом И.В. Сталину и наркому обороны маршалу С.К. Тимошенко. Сталин вызвал Тимошенко и Жукова в Кремль и после обмена мнениями приказал доложить подготовленный Генеральным штабом проект директивы о приведении войск западных приграничных округов в боевую готовность. Лишь поздно вечером после получения шифровки одного из резидентов советской разведки, который сообщал, что наступившей ночью будет решение, это решение – война, дополнив зачитанный ему проект директивы еще одним пунктом о том, чтобы войска ни в коем случае не поддавались на возможные провокации, Сталин разрешил направить ее в округа.

Основной смысл этого документа сводился к тому, что он предупреждал Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский и Одесский военные округа о возможном в течение 22–23 июня нападении агрессора и требовал «быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников». Округам было приказано в ночь на 22 июня скрытно занять на границе укрепленные районы, к рассвету рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию и замаскировать ее, войска держать рассредоточено, противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава, а города и объекты подготовить к затемнению. Проведение каких-либо других мероприятий без особого на то разрешения директива № 1 категорически запрещала.

Передача этого документа закончилась только в половине первого ночи, а на весь длинный путь от Генерального штаба до округов, а затем до армий, корпусов и дивизий в целом ушло более четырех часов драгоценного времени.

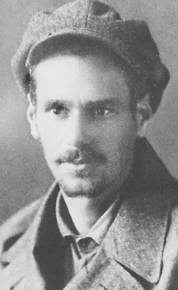

( Александр Гнатович Шаргей; — Юрий Васильевич Кондратюк; , , , — , д. , , , , ) — советский учёный, один из основоположников . В начале рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы в лунной программе «». Предложенная в 1916 году Шаргеем была впоследствии названа «".

( Александр Гнатович Шаргей; — Юрий Васильевич Кондратюк; , , , — , д. , , , , ) — советский учёный, один из основоположников . В начале рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы в лунной программе «». Предложенная в 1916 году Шаргеем была впоследствии названа «".

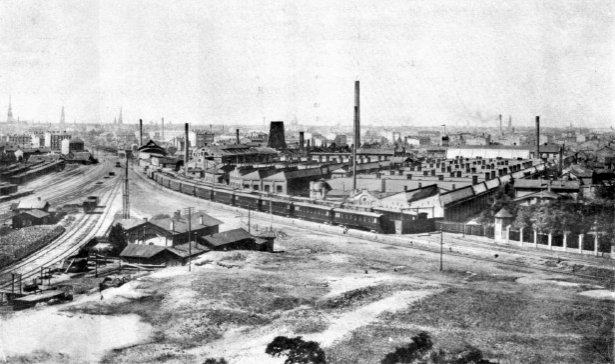

В 1934 году экспертной комиссией АН СССР был одобрен проект Крымской ветровой электростанции, в разработке которого самое деятельное участие принимал Александр Игнатьевич. В 1936 году на Ай-Петри начались работы по воплощению проекта в жизнь.

В 1934 году экспертной комиссией АН СССР был одобрен проект Крымской ветровой электростанции, в разработке которого самое деятельное участие принимал Александр Игнатьевич. В 1936 году на Ай-Петри начались работы по воплощению проекта в жизнь.

-

-

( , , — , , ) — французский , и .

( , , — , , ) — французский , и .