28 июня

28 июня 1924 года родился Вадим Абрамович Сидур

( , Екатеринослав (ныне ) — , ) — ,, (по собственному выражению Сидура, его позднее творчество относится к течению «Гроб-арт»). Поэт и прозаик. Ветеран .

Призванный в армию в 1942, в 1944 был тяжело ранен вблизи родного города. Демобилизованный как инвалид, приехал в Москву и поступил в Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), окончил его в 1953. С тех пор жил в Москве.

Художник носил бороду, за которой скрывал увечье челюсти, полученное на фронте в 1944 г. В его работах, связанных с войной, таится ещё более глубокая травма. На всю жизнь Вадим Сидур сохранил память о времени, проведенном в Центральном институте травматологии и ортопедии, где ему делали операцию:

Ранние работы художника не выходят за рамки академического традиционализма. Со временем Сидур выработал самобытный авангардный стиль – в полном смысле «самобытный», ибо о параллелях в западном искусстве (к примеру, о скульптурах О.Цадкина) ему почти ничего не было известно. Лейтмотивом его композиций – с «инвалидными» пустотами и «обрубками» форм либо, напротив, монументальными и цельными фигурами-символами – стала война как олицетворение вселенского Зла, которому противостоят Любовь, Материнство, Семья (Раненый, 1963; Бабий Яр, 1966; цикл фигур Женское начало, 1977). Скульптор работал в разных материалах, в металле и дереве, в целом предпочитая в качестве итога бронзовую отливку.

Старые ржавые железные лопаты

Собранные мною на свалках мусора

Напоминают большие осенние листья

Похожие на человеческие лица

Несчастные в своей ненужности

И «формализм», и «пацифистская» тематика этих работ были в равной мере официально-неприемлемыми. Выходом из творческого «подполья» служили мастеру отдельные заказы на городскую декоративную скульптуру (бетонные Структура № 1 и Структура № 2 перед московскими институтами морфологии человека и геохимии имени В.И.Вернадского, 1976 и 1980), но в первую очередь надгробия (Е.С.Варги, 1968; И.Е.Тамма, 1973; А.Н.Фрумкина, 1978; все – на Новодевичьем кладбище в Москве; надгробие родителей мастера и, как оказалось, и его собственное в Переделкино под Москвой, 1980), которые принадлежат к лучшим образцам мемориального жанра в современной русской пластике.При содействии немецкого искусствоведа К.Аймермахера ряд памятников по эскизам Сидура был установлен на Западе (монумент погибшим в концлагере Треблинка, 1966; открыт в Западном Берлине в 1979; и др.). Графика, живопись, а также стихи нередко служили для мастера авторским комментарием к скульптурам и образным развитием заложенных в них тем.

Формула скорби. 1972 г.

В начале 1980-х годов, саркастически выражая спертую духовную атмосферу «застоя» (а в бытовом плане – реагируя на постоянную возню с протекающей сантехникой в своем подвале-студии), Сидур разработал оригинальный вариант поп-арта, т.н. гроб-арт (композиции из старых канализационных труб и прочего техногенного хлама, составляющие гротескные головы и фигуры, порой уложенные в некие колоды наподобие гробов – отсюда название).

«Как человек и художник, я считаю свою жизнь и судьбу очень счастливой, но в то же время в ней постоянно присутствует трагедия»

"Мать и дитя", 1965 г (алюминий)

Взывающий. 1979 г.; бронза.

- Спасшие Сидура после ранения Александра Крюкова и ее мать за участие в спасении евреев получили звание Праведников мира.

- Поступив в Строгановку, Сидур сначала спал на столах в аудиториях, а когда в общежитии освободилась койка – еще 12 лет на ней.

- Предлогом для запрещения выставок Сидура в СССР стали обвинения скульптора в «формализме и пацифизме».

- Работая над скульптурами, Сидур сочинял стихи. Причем не придерживался при этом ни правил стихосложения, ни правил грамматики.

- По просьбе американских ученых Сидур сделал гипсовую копию портрета Альберта Эйнштейна и подарил ее Академии наук СССР. Академия передала ее американцам, они отлили скульптуру в бронзе и установили у себя.

- В позднем творчестве Сидур использовал в качестве рабочего материала канализационные трубы, детали автомобильных моторов и прочие отходы человеческой цивилизации. Сам художник называл этот стиль «гроб-арт».

- В 1989 году в Москве открылся музей Вадима Сидура.

- После смерти художника в России были установлены всего две его скульптуры – «Памятник оставшимся без погребения» («Скорбящие матери», 1992 год) в Москве и «Формула скорби» (1991) в сквере Царского села.

Изменено: - 28.06.2016 01:21:36

- - Один из 4 вариантов биографии

- - Один из 4 вариантов биографии

(28 июня 1577, Зиген — 30 мая 1640, Антверпен) — плодовитый южнонидерландский (фламандский) живописец, как никто другой воплотивший подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса — органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Хотя на всю Европу гремела слава его масштабных работ на мифологические и религиозные темы, Рубенс был также виртуозным мастером портрета и пейзажа.

(28 июня 1577, Зиген — 30 мая 1640, Антверпен) — плодовитый южнонидерландский (фламандский) живописец, как никто другой воплотивший подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса — органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Хотя на всю Европу гремела слава его масштабных работ на мифологические и религиозные темы, Рубенс был также виртуозным мастером портрета и пейзажа.

-

-

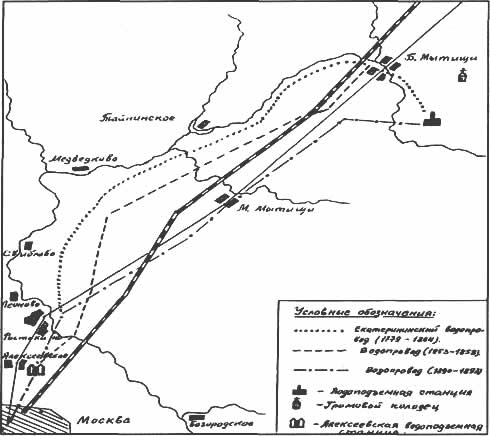

В центре города бочка воды стоила 50 копеек, что являлось по тем временам не так уж дешево.

В центре города бочка воды стоила 50 копеек, что являлось по тем временам не так уж дешево.

( , , — ,, ) — , лауреат (половина премии за г., совместно с , «за открытия касающиеся оболочечной структуры »; вторую половину премии получил «за вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц, особенно с помощью открытия и приложения фундаментальных принципов симметрии»).

( , , — ,, ) — , лауреат (половина премии за г., совместно с , «за открытия касающиеся оболочечной структуры »; вторую половину премии получил «за вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц, особенно с помощью открытия и приложения фундаментальных принципов симметрии»).

-

-