10 мая

10 мая 1706 года (310 лет назад) со стапелей Адмиралтейства спущен на воду первый корабль

Изначально Санкт-Петербургское адмиралтейство строилось как верфь по чертежам, подписанным лично . Оно было заложено 5 .

Подготовительные работы были закончены в рекордно короткий срок: в начале 1705 года на верфи были возведены основные постройки и на заложены первые корабли.

Так как в условиях необходимо было защищать верфь, в 1706 году адмиралтейство представляло собой : постройки были ограждены с пятью земляными же , по периметру были прорыты рвы, заполненные водой и сделана . — обширный, свободный от построек луг для обзора местности обстрела в случае внезапного нападения противника, простиралась до современной .

10 мая () , после завершения строительства с 18 пушками, состоялся первый .

К 1715 году в этом подразделении работало около десяти тысяч человек. В то время адмиралтейство представляло собой одноэтажное мазанковое строение, расположенное в виде сильно растянутой буквы «П», раскрытой в сторону Невы. В здании размещались склады, мастерские, кузницы, а также службы адмиралтейского ведомства. Двор был занят для строительства парусных кораблей, по его периметру был внутренний канал (засыпан в 1817 году). носил как оборонительную, так и транспортную функции: соединяясь с , он был интегрирован в сеть городских каналов, по нему доставлялись строевой лес из и другие стройматериалы.

«Основывает сии крепкие стены Гавань и корабельная верфь Петербурга» (Надпись на медали «В память основания Санкт-Петербурга. 1703 г.»)

«… 1704, ноября. В 5-й день заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен», — из записи в «Журнале путешествий Петра I (1696 –1709 гг.)».

Заложенный Петром I «Адмиралтейский Дом» стал крупнейшим кораблестроительным производством: за три с лишним века с адмиралтейских стапелей сошли более 2600 кораблей и судов самого различного класса и назначения.

Первое известие о судостроении на Адмиралтейской верфи относится к 12 января 1705 г. А уже 29 апреля 1706 года на воду сошел первый прам «Arcanne» (плоскодонная плавучая артиллерийская батарея), построенный мастером Выбе Геренсом, а в мае — яхты «Екатерина» и «Любовь». 5 декабря 1709 года Петр І совместно с Федором Скляевым заложили первый линейный корабль – 54-пушечную «Полтаву».

Интересно: Модели кораблей из дерева: судомоделирование. Ship model-

Источники:

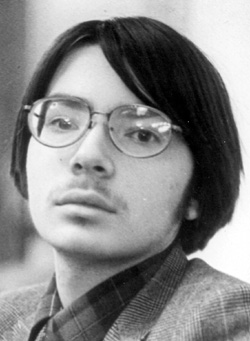

Илья Николаевич Тюрин ( , — , там же) — и эссеист.

Илья Николаевич Тюрин ( , — , там же) — и эссеист.