25 марта

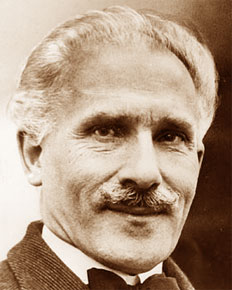

25 марта 1864 года родился Алексей фон Явленский

Алексей Георгиевич Явленский (13 (25) марта 1864, , по некоторым источникам —, Тверская губерния — , ) — русский художник-, живший и работавший в Германии. Входил в группу художников «».

Явленский был русским гвардейским офицером и в дополнение к этому — учеником при . В конце концов он решил оставить военную службу и посвятить себя целиком живописи. В он вместе с переехал в , где вместе с поступил в художественную студию .

После мюнхенского он некоторое время писал в стиле , до 1908 года, когда под влиянием французских художников он развил свой собственный стиль цветовой гаммы, сохранённый им до начала .

В 1909 году он основал вместе с Василием Кандинским, Адольфом Эрбслёхом, , Марианной Верёвкиной и другими «», предшествовавшее «», группе, которую создали Кандинский и и к которой тесно примыкал сам Явленский. Он выставлял свои работы совместно с работами художников группы.

Его картины, висевшие в доме Греты Гарбо, ставили в тупик экспрессивной мистикой, пока однажды не были конфискованы нацистами как "дегенеративное искусство". Сегодня они принадлежат к золотому фонду европейского авангарда, а их автор считается выдающимся художником русского зарубежья.

Alexei Jawlensky-Источники:

-учитель Ломоносова и Екатерины II

-учитель Ломоносова и Екатерины II